Démystifions le patrimoine

par Sarah Bérubé

Cet article est un résumé de la conférence Démystifions le patrimoine, présentée par Sarah Bérubé dans les locaux de la Société d’histoire et de généalogie de Matane, le 19 octobre 2024.

Quand on entend le mot patrimoine, on pense souvent à l’héritage monétaire laissé aux descendants, mais ce n’est, en fait, qu’une infime partie de ce que le patrimoine peut être. Aujourd’hui, de plus en plus, ce terme est associé aux bâtiments dont l’histoire est significative pour la communauté.

Mais finalement, qu’est-ce que le patrimoine culturel ? À quoi fait-on référence ? Nous répondrons à ces questions en donnant des exemples tirés du territoire matanais. Vous constaterez qu’il y a plus de richesses dans la région que vous ne l’imaginez…

Patrimoine : sa définition

Avant de pouvoir présenter les merveilles de La Matanie, il faut comprendre ce que l’on veut dire par patrimoine culturel. Dans Éléments pour une politique du patrimoine bâti au Québec, du Conseil des monuments et sites du Québec, aujourd’hui Action patrimoine, le patrimoine est un « ensemble de biens matériels et immatériels, qu’ils soient d’ordre naturel, culturel ou historique, appartenant à une communauté et transmissibles d’une génération à une autre ».[1] Si nous examinons cette définition plus en profondeur, nous constatons que quatre critères sont essentiels pour déterminer l’aspect patrimonial de quelque chose. D’abord, il faut que ce quelque chose soit matériel, par exemple un objet, ou immatériel, c’est-à-dire impalpable. Il faut aussi qu’il ait un rapport à la nature (un cours d’eau, la forêt, la faune, la flore, etc.), à la culture (comme la littérature, les arts visuels, l’architecture, etc.) ou à un événement historique. Le meilleur exemple pour illustrer ce dernier aspect est celui des plaines d’Abraham : sans la bataille sur les Plaines en 1873, ce lieu est un simple espace gazonné. C’est l’histoire reliée au lieu qui lui donne une valeur patrimoniale. Le parc de Îles à Matane en est un autre exemple.

Vue aérienne du parc des Îles de Matane. Archives SHGM, Fonds Serge Payeur, 1977, SP77c_02482_000

Comme le mentionne le troisième critère, il faut que la communauté s’approprie cette chose. Cette communauté peut être aussi petite que la famille et aussi grande que le monde. L’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) donne la liste des pays qui ont un patrimoine important à l’échelle mondiale. Y sont nommés, entre autres, l’arrondissement historique du Vieux-Québec au Canada et les pyramides de Gizeh en Égypte.

Or, même s’il remplit ces trois critères, un bien ne peut être considéré comme patrimonial sans cette dernière caractéristique : sa transmission d’une génération à une autre. En effet, s’il n’est pas donné à plus jeune que soi, il tombe, en quelque sorte, dans l’oubli et n’est plus patrimonial. Il est généralement donné dans la communautéà laquelle il appartient, comme une bague de fiançailles léguée de femme en femme, mais il peut être remis à une personne ou un organisme qui valorise l’aspect patrimonial de l’objet,tel qu’une institution muséale.

Le patrimoine matanais

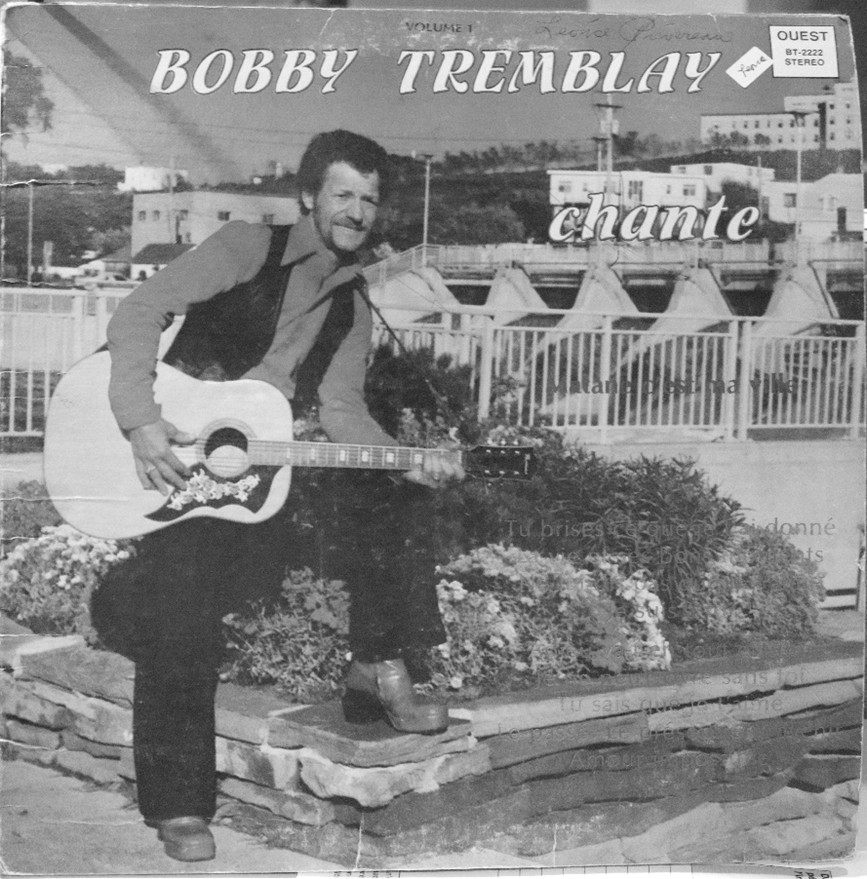

Pour comprendre ces notions, voici des exemples concrets tirés de notre environnement. La Matanie regorge de patrimoine et il est formidable d’en profiter lorsque nous le connaissons. Nous le présenterons sous deux catégories : le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Déjà, le patrimoine matériel se décline en trois sous-catégories : mobilier, immobilier et archéologique. Le patrimoine mobilier se rapporte à tout objet tangible, tel qu’un livre, un meuble, une photographie, etc. Le disque vinyle de Bobby Tremblay, qui chantait Matane c’est ma ville, en fait partie.

La pochette du disque vinyle de Bobby Tremblay, chanteur matanais connu pour sa chanson Matane, c’est ma ville. Photo : Romain Pelletier,

Un autre bel exemple disponible tout près est la collection d’objets de la Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM). On y retrouve divers objets se rapportant à l’agriculture locale, à la religion et même à la Matane Airlines.

Des vitrines d’exposition dans les locaux de la SHGM. Du patrimoine matanais à découvrir! Photo : Shana Gauthier, SHGM, 2024

D’autre part, le patrimoine immobilier fait référence, bien entendu, aux bâtiments, mais aussi aux ponts et aux monuments commémoratifs, tels que les croix de chemin et les statues. Le phare de Matane est une belle représentation de ce patrimoine. Datant de 1907, ce phare est maintenant un musée qui abrite un kiosque d’information touristique, accessible durant la période estivale.

Le phare emblématique de Matane. Photo : Collection Romain Pelletier, 25-09-2023

Le dernier type de patrimoine matériel, dit archéologique, englobe les objets provenant de fouilles archéologiques. Or, dans la région, il y a très peu d’artefacts témoignant de ce type de recherche. La raison principale est que La Matanie est encore jeune et quela population micmaque, première communauté autochtone présente sur le territoire avant la colonisation, était nomade : elle ne restait pas suffisamment longtemps au même endroit pour établir des campements permanents et ainsi laisser des traces qui auraient pu être découvertes aujourd’hui.

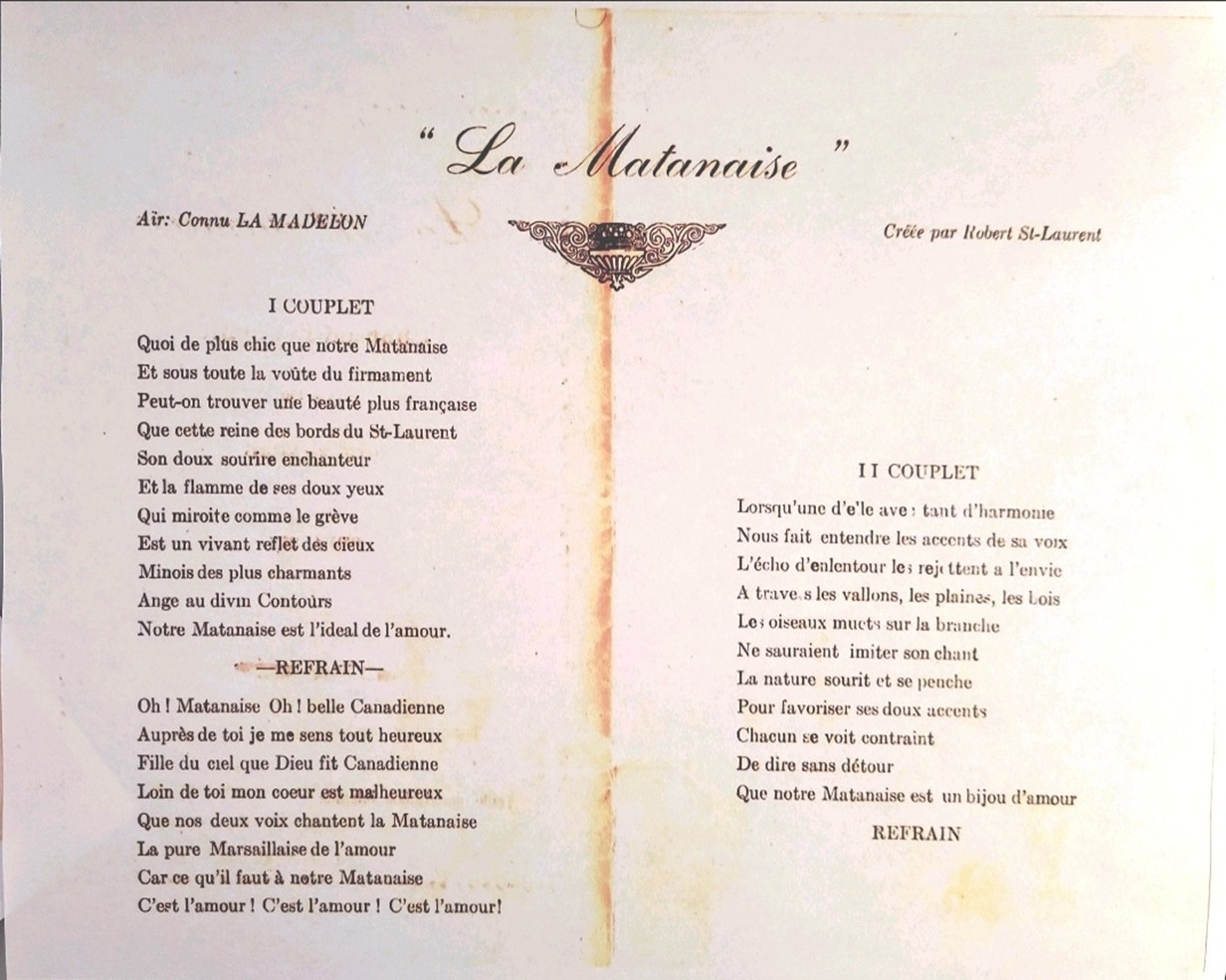

Quoiqu’il paraisse compliqué, on trouve du patrimoine immatériel partout autour de nous. Ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas qu’il n’existe pas ! Il se décline, lui aussi, sous trois formes : la tradition orale, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, ainsi que les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel. La tradition orale fait surtout référence à ce qui est transmis de bouche à oreille, soit les proverbes, les légendes, les chants, etc. Il existe dans La Matanie des chansons propres à la région, telles que Les armoiries de Matane ou La Matanaise. On sait peu de chose sur cette dernière, seulement qu’elle est chantée sur l’air de La Madelon, une vieille chanson française.

Les paroles de la chanson La Matanaise. Archives SHGM, Collection Georgy Bouffard, IMG-1865

Les paroles de la chanson La Matanaise. Archives SHGM, Collection Georgy Bouffard, IMG-1865

Les meilleurs exemples des connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers sont la chasse et la pêche. On peut lire et écouter des vidéos sur ces sujets, mais c’est en les pratiquant qu’on continue à conserver ce patrimoine. Ces deux sports sont très populaires et connus dans la région, notamment la pêche au saumon. Des pêcheurs de partout au Québec viennent en Matanie profiter de la rivière riche en saumon.

La rivière Matane est réputée pour la pêche au saumon, une pratique patrimoniale. Photo : Zone Blanche Photo

Finalement, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel font référence aux activités telles que le tissage, le tricot, la joaillerie, etc. Ce sont des savoir-faire qui favorisent la création de produits tangibles, tels que des vêtements et des bijoux. Attention, ces objets peuvent faire partie du patrimoine matériel, mais c’est seulement la pratique qui est immatérielle.

Le tricot est un type de patrimoine immatériel. Photo : Collection Romain Pelletier

On comprend que ces deux formes de patrimoine, matériel et immatériel, peuvent faire partie de différentes catégories associées au patrimoine. Ainsi, des outils de ferme peuvent faire partie du patrimoine agricole, un bateau, du patrimoine maritime, et le Bonhomme Carnaval, du patrimoine québécois.

Le patrimoine bâti

Le type de patrimoine culturel que les gens connaissent le plus, ou du moins trouvent davantage tangible, est le patrimoine bâti. Un bel exemple dans La Matanie est le presbytère de Saint-Jérôme.

Le presbytère de Saint-Jérôme en 1934. Archives SHGM, Fonds Studio V. Sirois, 1934, SVS34n_59069_002

Si nous reprenons les critères énoncés plus haut, le presbytère est un bien matériel, d’ordre culturel et historique, appartenant à une communauté et qui est transmis d’une génération à une autre. Construit en 1887et et agrandi vers 1916, il a vu la ville se développer au fil du temps, ce qui amène à se poser la question suivante : quand est-ce qu’un bâtiment est trop jeune pour être considéré comme du patrimoine ? C’est une question sur laquelle le ministère de la Culture et des Communications a dû se pencher lors de la réalisation du Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ). Disponible en ligne, ce répertoire inventorie les bâtiments patrimoniaux du Québec. Il a établi pour cette liste, et en même temps pour les normes du patrimoine bâti au Québec, que les immeubles construits avant 1945 seront considérés comme du patrimoine bâti. Cette décision fait en sorte que des maisons à l’architecture moderne ne font pas partie de cet inventaire. Avec les années qui défilent, peut-être cette date sera-t-elle repoussée à plus tard. On en comprend donc que le patrimoine est évolutif, mais aussi subjectif. En effet, il est possible qu’une personne ne voie pas la valeur patrimoniale d’un bâtiment ou d’un objet présentement, car ce bien ne fait pas partie de la communauté à laquelle elle appartient. Comme le mentionne Action patrimoine dans sa formation Politique du patrimoine, de la vision à l’action : « La reconnaissance de la valeur patrimoniale peut dépendre de plusieurs facteurs liés à l’expérience individuelle des personnes ainsi que des normes sociales.[2] »

La protection du patrimoine

L’UNESCO définit le patrimoine comme « l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir ».[3] On en comprend que nous avons le privilège de profiter de ce patrimoine aujourd’hui. La simple chose à faire serait d’en prendre soin pour que les futures générations en profitent aussi et le perpétuent.

Comment faire ? Il existe plusieurs manières de protéger son patrimoine local en tant que citoyen. Déjà, démontrer son attachement pour le patrimoine indique à la municipalité que c’est un sujet d’actualité et d’un grand intérêt pour les citoyens et citoyennes. L’importance accordée à la protection du patrimoine se manifeste aussi par des regroupements en comités et en organismes. Il existe également, sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes de gens passionnés par l’histoire et le patrimoine. Enfin, si un type de patrimoine vous intéresse, ou que vous vous questionnez sur un objet, n’hésitez pas à effectuer des recherches ! Ce que vous trouverez peut en aider plusieurs et permettra de valoriser ce patrimoine. Pour vous appuyer dans vos actions, des ressources sont aussi à votre portée. Il en existe plusieurs dans La Matanie, comme la SHGM etle Cercle de Fermières qui regorgent d’informations. De plus, la MRC a en sa possession plusieurs documents pertinents, tels que l’inventaire du patrimoine bâti, des mesures d’aide et de protection pour les bâtiments patrimoniaux, l’historique de la MRC, etc. N’hésitez pas à contacter ces ressources, tout comme vos municipalités. Finalement, n’oubliez pas que les bibliothèques locales possèdent généralement des ouvrages sur différents sujets liés au patrimoine et à l’histoire et que l’emprunt des volumes est gratuit pour les citoyens et citoyennes.

Conclusion

Ce qu’on doit retenir, c’est que le patrimoine culturel peut prendre différentes formes toutes aussi importantes les unes que les autres. On pense à tort que les formes les plus connues de patrimoine sont les plus incroyables, mais c’est aussi une question d’émotion. Le patrimoine familial est généralement celui qui touche le plus les gens, car ils y trouvent ce qui les rattache à leurs ancêtres. Parfois, il suffit juste d’ouvrir l’œil pour découvrir les splendeurs qui nous entourent. Certaines petites choses n’ont pas toujours une grande valeur monétaire, mais l’émotion qui y est rattachée les rend inestimables.

[1]Éléments pour une politique du patrimoine bâti au Québec, CMSQ, 1999.

[2] Action patrimoine, Politique du patrimoine, de la vision àl’action , 2020, p.14.

[3]UNESCO, « Patrimoine mondial », https://www.unesco.org/fr/world-heritage#:~:text=Le%20patrimoine%20est%20l'h%C3%A9ritage,de%20vie%20et%20d'inspiration.